レビー小体型認知症①

前回、認知症についてざっくりと記事にしました。

その中の1つに紹介したレビー小体型認知症。

介護現場で働いていても聞いたことがない人もいるのではないでしょうか。

今回は、このレビー小体型認知症についてまとめてみました。

認知症の種類など詳細⇩

1.レビー小体型認知症とは

レビー小体型認知症(以下DLB(Dementia with Lewy Bodies))は3大認知症の1つ。

DLBは日本で見つけられた病気ですが、外国で注目されたのをきっかけに最近日本でもよく知られるようになった。今ではアルツハイマー認知症に次いで2番目に多くと報告がある。

2.原因

DLBの原因は、今のところ不明。遺伝子の異常が見つかっていつ例もごく少数ありますが、大部分は家系や遺伝によらないものであり、誰でも起こりうる病気と言われている。

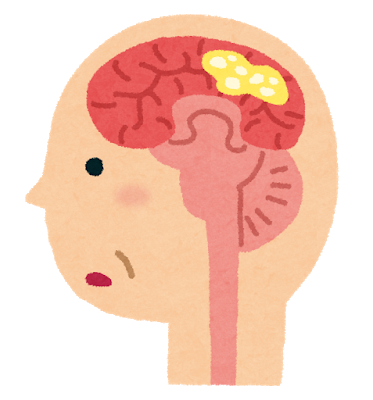

DLBの脳は、“レビー小体”という特殊な物質(神経細胞の中にある封入体とよばれるもの)が、中枢神経系を中心に多数みられる。このレビー小体が大脳資皮質に広範に広がると、認知症になると言われている。

パーキンソン病では、レビー小体が脳幹を中心に現れます。どちらの病気もレビー小体が存在することから、2つの病気は本質的には同じ病気??だと考えられている。

パーキンソン病について⇩

最近はレビー小体の中心的物質として、αシヌクレインと言うタンパク質が注目され、多くのことを明らかになりつつある。

3.症状

<身体面>

DLBは、パーキンソン症状があらわれるのも特徴的である。

パーキンソン症状が、初期にあらわれる場合と遅れて出てくる場合の2つがある。

前者は、パーキンソン病を長い間患った後、認知症が加わっていくもので、「認知症を伴うパーキンソン病」(PDD)ともいわれる。

初期は、認知障害などが目立たないため、パーキンソン病と診断されてしまうことも少なくない。前者の方は発症年齢が若い傾向にある。

後者はパーキンソン病の代表的な症状である振戦が少ないと言われている。

発症や進行は緩慢で、アルツハイマー病と同様に記憶障害、見当識障害、言語障害、構成障害、失行、失認が生じる。

視覚認知障害および視覚構成障害が強い傾向があり、比較的早期から視覚対象の大きさや形の弁別などの障害が見られる。

<認知面>

認知障害の変動するのが特徴。

数時間・数日あるいは数ヶ月の経過で明らかな変動がみられる。

良い時は記憶や了解も良く、日付や病院名も答えられるが…。

悪い時には会話が全く通じない。

状況の理解できない。

重複現象を含む奇妙な失見当識が出現する。

注意が悪く、一貫した行動や思考ができなくなる。

など、せん妄と類似した症状が現れる。

記憶障害はADに比べる記憶障害が軽いとされるが、実際には記憶の性質により障害パターンが異なる。

言語性短期記憶:単語を用いた短期記憶では、ADに比べてDLBは成績が悪い。

意味記憶:複数の意味記憶課題を用いて、意味記憶障害がみられる。課題を言語で提示した場合と絵で提示したときを比較すると、DLBの場合は絵で提示した成績が低下すると言われている。

エピソード記憶:比較的記憶保持がよく、想起の障害によるところが大きい。

注意機能を見ると、事実上すべての注意機能で障害が認められ、持続性注意課題、選択性注意課題、分配性注意課題のすべてにおいて健常者より低下する。

注意機能について⇩

参考文献

小阪憲司:知ってますか?レビー小体型認知症.メディカ出版

下村辰雄:認知症.総合リハビリテーション35巻8号:786-789.2007.

内海雄思 他:レビー小体型認知症の経過・予後.老年精神医学雑誌.第20巻第6号:619-622.2009.6

井関栄三:レビー小体型認知症の精神症状・神経症状.精神医学.49(7):694-695.2007

長濱康弘:レビー小体型認知症の認知機能障害.老年精神医学雑誌.第17巻第4号:400-407.2006.4

2月の記事⇩